Masumi Dialogue

vol.16

効率とは真逆をいく日本酒は

豊かさとは何かを問いかける存在

これからの時代に求められる「豊かさ」とは何なのか。さまざまな分野の方との対話を通じて、答えを探っていきます。今回は、ニューヨークと香港で20年以上に渡り日本酒の魅力を精力的に伝えてきた、百瀬あゆちさんを訪ねました。現在は、日本で大学の講師を使命と感じ、次世代を担う若者と接している百瀬さん。広い世界で培った経験を踏まえて、日本酒の魅力や豊かさについて、共に考えてくれました。

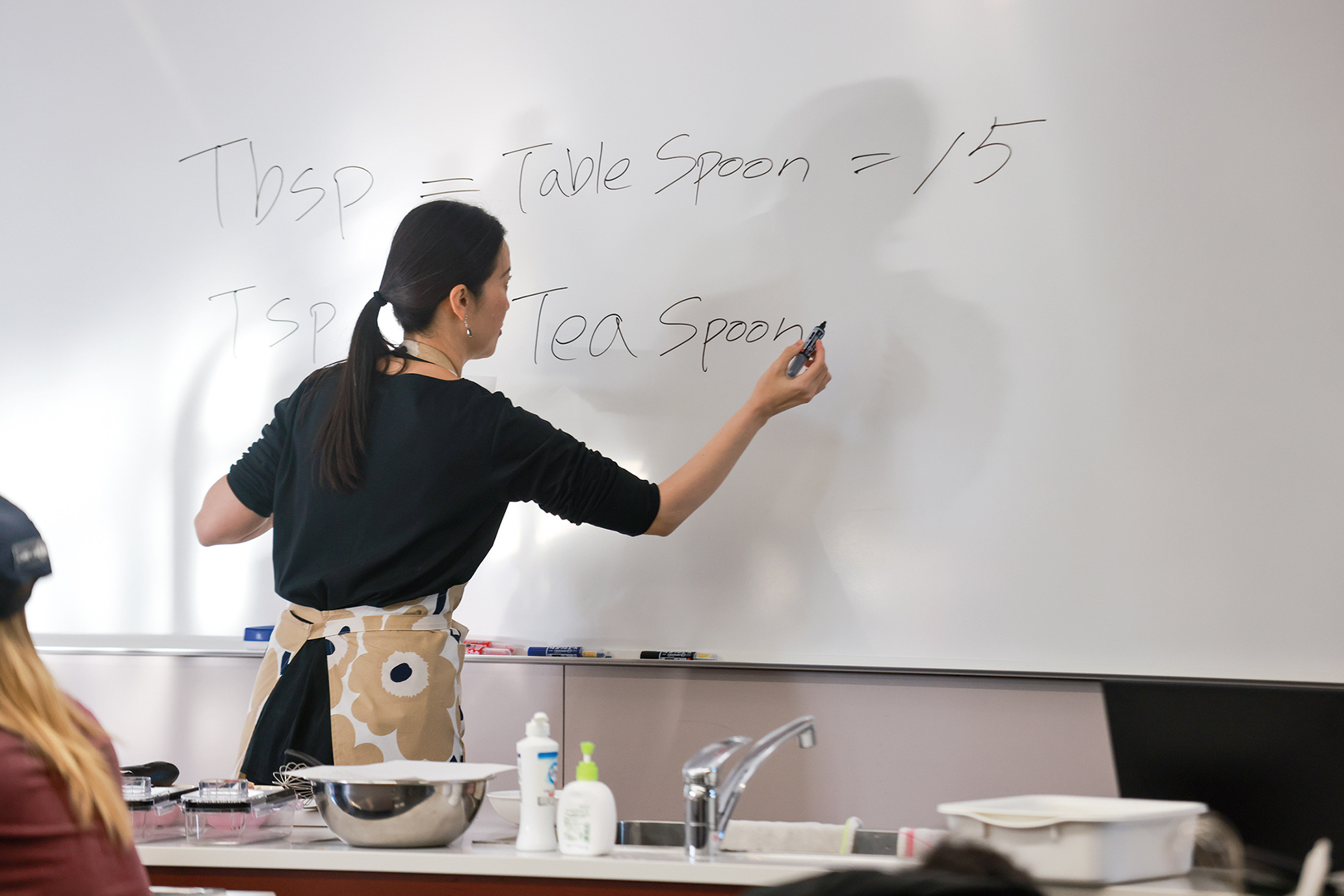

百瀬あゆち(ももせ・あゆち)

アメリカの大学を卒業後、ニューヨークにて日本酒ソムリエ、レストランのマネージメント業に従事。2011年からは、香港に自身で日本酒バーを経営し、日本酒の輸入、レストランコンサルティングを行い、香港の日本食レストラン業界、日本酒業界に幅広くネットワークを築く。日本酒学講師、調理師、唎酒師の資格を持つ。2022年に帰国し、関西外国語大学の講師になり、共に来日したパートナーと共に、留学生に向けて主に日本食について教えている。

ニューヨークにいたからこそ

日本酒とちゃんと出会えた

百瀬さんは常に自分の人生を楽しみながら全力で生きているイメージがあって、その姿勢自体がとても豊かだとずっと思っていました。初めて出会ったときは、すでに日本酒のスペシャリストとしてニューヨークで活躍していましたよね。あらためて聞きたいのですが、なぜ日本酒が好きになったのですか。

百瀬あゆちさん(以下、百瀬): アメリカの大学に進学したので、世界中から人が集まっていて、それぞれ自国の食べ物や飲み物を世界一だと言っていたんです。すごく仲の良かった南アフリカ人とスペイン人のクラスメイトがいたんですけど、どっちのワインがいいかで、いつも言い争っているんですよ(笑)。南アフリカは「一番歴史が長い」スペインは「俺たちは世界一のボリュームをつくっている」。そこにフランス人も加わって「僕たちは一番高級なものをつくっている」という感じです。 みんなでごはんを持ち寄って食べるときも、それぞれ情熱を持ってワインについて説明する様子を見ていて、「私、日本酒でこれはできないな」と思って。日本食が好きで調理師免許も持っていて、いつか自分で飲食店もやりたい。それならば、日本酒のこともちゃんと勉強しないといけないと意識が変わりました。

なるほど。たしかに日本人だから日本酒に対して熱く語れるかといえば、そうでもない気がします。

百瀬: そうなんです。でも、「それは恥ずかしいことだよ」とも外国の友人には言われましたね。それで、あらためて日本酒を味わってみたら、こんなにおいしかったんだと感激したんです。アルバイトで、ニューヨークで飲食店を広く経営するT.I.C.グループの八木社長のところに行きだして、開店したばかりだった日本酒バー「酒蔵」に行くようになったのもその頃でした。

アルバイトを経て八木社長の元で働き始めたんですよね。

百瀬: はい。働き始めたのは1998年くらい。20代は飲食店の始め方を徹底的に勉強して、日本酒に関する資格を全部取ることを目標にしていました。唎酒師になるためには、当時は授業や試験の度に東京に行かなくちゃいけなくて大変。でも、そこにかかる経費を会社が負担してくれたのはありがたかったです。お店の役に立つことなら、きちんと企画書を出して通せば応援してくれたんです。その後無事に唎酒師になれて、「酒蔵」で日本酒のプロフェッショナルとして仕事をしていました。

百瀬さんのように「酒蔵」出身の人が、世界に日本酒を広めていますよね。ニューヨークに限らず、ヨーロッパで開業したり、僕の地元・諏訪でとがったバーをやっている人もいますから。

百瀬: そうでした。今度一緒に行きましょう。私にとって「酒蔵」時代は本当に楽しい青春時代でしたね。でも、いつか自分でお店を始めたいと思っていたので、いいタイミングを見計らって香港に引っ越しました。

ビジネスを学んだ20代を経て

香港の日本酒バーで一旗あげる

慣れ親しんだニューヨークではなく、香港で開業した理由は何でしたか。

百瀬: そこには確固たる理由があるんです。2008年にアルコール度数30%以下の酒類に対する関税が撤廃されることになったんです。その発表があって、これはチャンスだと思って。協力してくれる方を集めて2011年に「Sake Bar Ginn」を開店しました。私が出店する前の香港の日本酒バーは、利き酒といってもただ単に3つ同時に飲めますよという感じで、それじゃあお酒もかわいそうだと感じました。だから、私は材料のお米の品種が違うとか、コンセプトのある利き酒を提供したんです。それがお客様にとても喜ばれて、結果的にとても繁盛しましたね。

酒の関税がゼロって日本からは考えられないことですね。

百瀬: 香港はやはり貿易の港ですからね。関税を無料にすれば、香港を貿易のハブとして使えます。だから、それまで80%もあった、ワインの酒税をなくすのが一番の目的だったと思います。日本酒はその政策にうまく乗れた。今年は茅台酒対策で金額の高いハードリカーの酒税も下がったんですよ。決断したら早いし、賢い国だと思います。法人税が8%というのも、日本から考えたらとても安い。一方で、変化に耐性がないと、ビジネスをするのは精神的に大変でしょう。私は香港のいい部分の恩恵を受けてきましたが、もちろんよくないところもたくさんありますよ。

ゴールのないマラソンは走れないから

10年単位で夢を叶える

百瀬: 10年と決めてGinnを始めたので、ぴったり10周年で辞めました。周りからは「よくそんなに潔く辞められるね」と言われたけれど、10年と決めてなかったらあんなに頑張れなかった。ゴールのないマラソンは走れない。私はいつも、この10年間はこういうことをしたいと目標を決めて動いています。

百瀬さんのバイタリティはきっと、そこから来ているのですね。

百瀬: 「気がついたらおばあさんになっていた」というのも幸せかもしれないけれど、私は嫌なんです。ちょうどGinnでがんばっている10年の終盤で、コロナ禍になりました。香港の店が開いたり閉まったりしている間にMBAを取ったんです。そして、アメリカ人のパートナーと共に関西外国語大学に職を得て、2022年に一緒に来日しました。教える仕事はずっとやってみたかったことなんです。お店での接客は、1対6くらいだけど、クラスを持つと1対40でしょう。自分が考えていることを、直接大勢に伝えられるってすごいことです。そのうちの1人か2人が誰かに伝えてくれたら、80とか100になる可能性がある。自分が生きてきたことや学んできたことを活かす方法として、ありがたい機会だと思っています。

百瀬さんのアメリカや香港での活躍を知っていると、日本に帰ってくるとは思っていなかったです。

百瀬: 私も思っていなかったです(笑)。若い頃は、日本では刺激が足りないと思っていましたしね。でも、やっぱり歳を重ねて変化しているんです。今日のテーマである豊かさについても、自分の受け取り方によって変化するものだと思います。誰かや周囲との比較じゃなくて、自分のなかでどういう風に捉えるか。その心の余裕が、たぶん一番の豊かさではないでしょうか。自分が若かった頃を振り返っても、数値化したことしか豊かさと認められなかったなあと思います。あの人より稼ぎたい、売り上げを伸ばして一円でも多く株主への配当を増やしたい、そういったことが大事でした。そういったところから降りて、今は自分のためだけに時間を使えているんです。そのうえで、これまでより少し大きな影響力を与えられる喜びを感じています。私は普段は外国人留学生向けの授業を受け持っているんだけど、春学期の一コマだけ、日本人学生向けのクラスを担当しているんです。女性が多いのもあって、これからの世代の女性を元気付けることに使命感を持っています。

彼女たちに伝えたい根幹は、どんなことなのでしょうか。

百瀬: 「心配するな」ってことですね。日本人は心配しすぎだと思います(笑)。きちんと計画するのはいいけれど、それで結局何もやらないということが多い気がします。私が八木社長から、本当によく言われていたのが、「レストランはいつ燃えるかわからない」ってこと。何事もそうですが、いつどんなことが起こるかわからないのだから、「心配していたら何もできないよ。とにかく行動を起こせ」って。行動を起こさないと、何も見えません。行動を起こして、調整してみる。パーフェクトってことはあり得ない前提で動かなくちゃ。

百瀬さん自身がそうやって人生を切り開いてきたから、すごく説得力がありますね。

百瀬: 学生の多くが「優良企業百選」みたいな会社に入社したいと言うんですよね。でも、そういったことよりも、自分がすごく楽しいと思えること、自信を持てること、心からやりたいと思えること……そういったことを中心に選んだ方がいい。大企業にいたら、実際に学ぶことができるまでにすごく時間がかかることもある。一方で、私のように小さい企業にいたからこそ、社長のすぐ横にいて、多くのことを学べる場合もあります。

主食の米と最高のペアリング

日本酒の非合理性に豊かさを見る

あらためて、日本酒と向き合ってきた百瀬さんから、日本酒の魅力もお聞きしたいです。

百瀬: まず、私は日本食をつくるのも食べるのも好きだから、日本酒が好きというシンプルな気持ちがあります。私たちは、ほぼ毎日お米を食べていて、さらにお米と一緒に味わうなら米の液体が合うに決まっている。普段の食事のなかで、ここまで完璧なペアリングを成し遂げられる国ってあんまりないんじゃないかな。あらためて考えると、これってすごく贅沢なことだとも思います。それに、なんといっても、米は日本で一番大事な食材なはず。それを削って、醸させていただいていることに価値があるのではないでしょうか。ぶどうの果汁を搾るワインは、自然な流れだと思うんです。そういった果汁のお酒に比べたら、米をわざわざ蒸して、発酵させて、液体にして飲む日本酒って、なんて非合理的なことをやってるんだと思う。それでも、非合理=贅沢や豊かさとも捉えられます。世の中には、言ってしまえばもっと簡単に儲かることもいっぱいある。だけど、そんなことは顧みずに、非合理的な酒づくりをひたすら続けてきたことが、日本の豊かさの象徴だと感じるんです。

聞き手:宮坂勝彦(宮坂醸造)

写真:土屋誠

構成:小野民

一部写真提供:百瀬あゆち